人と明かりの関係性を考えてみる時に、字や言葉に注目してみると面白い。「明(あかり)」という字は、日と月からできているように、日中は太陽(日)が、夜になれば月が照らしてくれることを表しており、「明(あかり)」という概念は、古来より私たちの暮らしを照らしてくれる象徴を組み合わせた字で作られており、無くてはならない存在であったことがうかがえる。

現代のインテリア空間を構成する重要な要素でもある照明なのだが、1879年にトーマス・エジソンが白熱電球を発明して以来、ようやく照明が人々の暮らしの中に取り入れ始められたのを考えてみても、インテリアを構成するアイテムや技術としても他の家具などと比べると、まだ新しいプロダクトなのだと言える。

また、各国で使われる言語の側面から考えてみても、照明の点灯/消灯を表すのに、イタリア語では「accendere/ spengere」、フランス語 では「allumer/éteindre」、

日本語では「つける / 消す」というように、どの国でも火をつけたり消したりすることを表す動詞を用いており、白熱電球発明以前は光源を火に頼っていたことの名残があることがわかる。

このことからも他のインテリアよりもその歴史が浅く、まだまだ伸びしろがあると言えるのではないだろうか。日々の照明の技術革新により、人々の暮らし方や働き方の選択肢が広がっていき、生き方そのものにまで大きく影響を及ぼす反面、人々の過ごし方の選択肢の変化によって、それらが呼応するかのように照明それ自体もデザイン性や機能性を日々充実させてきている。

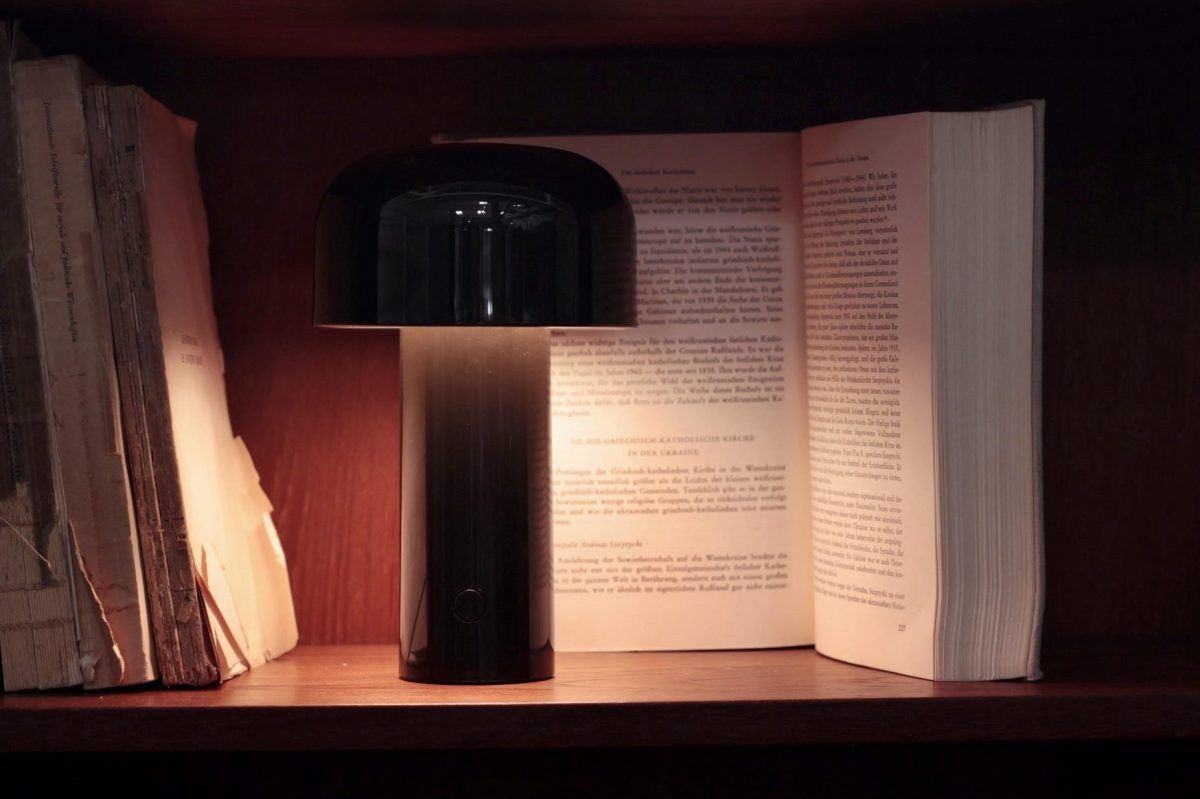

暮らしをアップデートするために、家具やインテリア、雑貨などを取り入れることも多いけれど、近年家具が特に顕著なのだが、SDGsやサステイナブルなどの観点から素材や造形に対しては原点回帰が起こっており、イノベーションがなかなか起こりにくい状況になっている。一方で今までインテリア空間の中で固定的なものとして認識されていた照明は、近年普及してきているLEDの蓄電技術の革新によって、持ち運びが容易にできるポータブルな照明が登場してきている。照明にこの移動の要素が加わったことによって、プロダクト自体のデザイン性や光源のカタチ、表現、選択の幅も広がってくる。

例えば、陽射しの強い南欧のブランドが作る照明は、明かりをアートやオブジェのように解釈し、その表現をより洗練させている。また、北欧ブランドの照明は、環境への配慮から今までキャンドルライトで空間の明かりを補っていた部分を、移動性を伴ったポータブルの照明で代替し、いつでも穏やかな明かりを持ち運ぶことができるようになった。

こうした照明の選択肢が増えることによって、もう少し感情的な暮らしのシーンを思い描けるようになってくるのではないだろうか。シーリングライトで空間全体を照らすと、明るさを手に入れるのと同時に眩しさも取り入れてしまうことになる。移動性の高いポータブルの照明を空間の中に複数取り入れることで、やさしい明るさを手に入れられ、眩しさを取り除けるというような効果もある。

それぞれの暮らし方やライフステージに合わせて明かりをアップデートし続けていくことが暮らしのアップデートにも繋がっていく。話を明かりと言葉に戻そう。日本語には明かりをつけるという表現の他に「灯す」という言い方がある。あなたが、心に引っかかった照明で感情や暮らしを灯してみてはいかがだろうか。