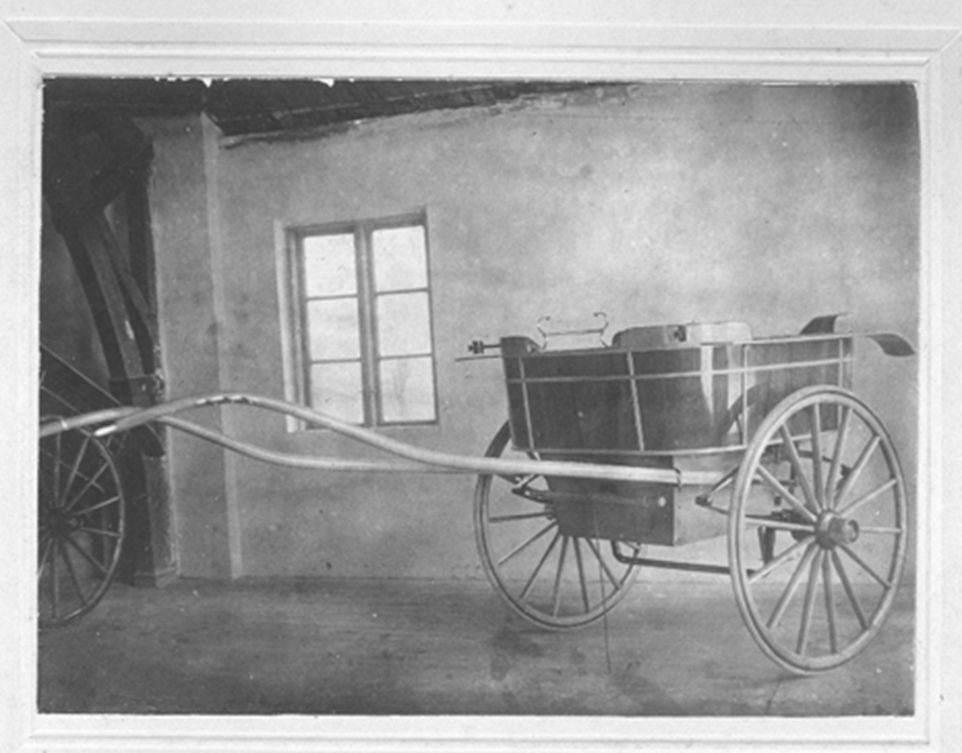

その時々の時代に合わせて良いものを作り続けたデンマークのソファブランドのアイラーセン。このブランドのスタートは、今から1世紀以上も前の1895年に創業者ニールス・アンダーセンが軽量で丈夫な特注のハンティング用の木製馬車を作ったことから始まる。

その後も時代が移り変わり、人々の移動手段も馬車から自動車へと変化したことに合わせて、ハンドメイドの馬車作りで培った木材の加工技術を応用したバスの製造(シャーシ、ギア、エンジンを除く)を行なった。そして1930年代の世界恐慌がきっかけで自動車産業が行き詰まると、ミッドセンチュリーモダンデザインに湧くファニチャー産業にソファブランドとして応接用のソファ作りに本格的に進出していった。名作家具が生まれたミッドセンチュリー期が過ぎ、大量生産、大量消費の時代に進んでいくにつれ世界的にテレビが普及し始める1970年代に入ると、リビングでゆっくりとテレビを観ながらくつろげる現代のソファの形へと進化していった。アイラーセンがたどったこうした業態やモノづくりの変化は、世の中の状況やそれに伴う人々の生活スタイルの変化に柔軟に対応していったように思われる。その中でどの時代のモノづくりにも一貫して共通しているのはアイラーセンが大切にしている「人が心地よく座り続けるということ」、「木の素材であること」「人の手仕事であること」といったことだ。

その後も時代が移り変わり、人々の移動手段も馬車から自動車へと変化したことに合わせて、ハンドメイドの馬車作りで培った木材の加工技術を応用したバスの製造(シャーシ、ギア、エンジンを除く)を行なった。そして1930年代の世界恐慌がきっかけで自動車産業が行き詰まると、ミッドセンチュリーモダンデザインに湧くファニチャー産業にソファブランドとして応接用のソファ作りに本格的に進出していった。名作家具が生まれたミッドセンチュリー期が過ぎ、大量生産、大量消費の時代に進んでいくにつれ世界的にテレビが普及し始める1970年代に入ると、リビングでゆっくりとテレビを観ながらくつろげる現代のソファの形へと進化していった。アイラーセンがたどったこうした業態やモノづくりの変化は、世の中の状況やそれに伴う人々の生活スタイルの変化に柔軟に対応していったように思われる。その中でどの時代のモノづくりにも一貫して共通しているのはアイラーセンが大切にしている「人が心地よく座り続けるということ」、「木の素材であること」「人の手仕事であること」といったことだ。

良いモノづくりに必要なことは、「デザインする力」と「モノづくりの技術力」が一体として連携していること。そしてそれらを支えていく人・素材・技術力が伴っていることがとても重要な要素なのだろう。1990年代から続く長引くデンマーク国内のインフレ不況などが相舞って、大部分の国内産業の製造工場が外部の国々に委託されはじめた。インテリアデザインの分野でもその潮流があり、外部の工場などに製造を委託することで、多くのブランドは「デザイン」と「モノづくり」の分離が進んでしまう結果に陥ってしまう。この国外への製造ラインの移管という大きな流れはアイラーセンも例外ではなかった。しかし、その当時の家具産業では、自社工場を海外に立ち上げ、生産を開始したブランドがほとんどいない状況下で、アイラーセンはデザインとモノづくりを一気通貫で「自社生産」できる現地法人を立ち上げる決断に至った。

この決断は、「そもそもモノづくりをしている人たちが活き活きとした環境で仕事をしていなければ、良いモノは作れない」という現CEOのアンダース・アイラーセンのモノづくりに対する真摯な姿勢と考えに基づく大きなチャレンジであった。こうした一貫したモノづくりに対する姿勢は、ソファに使われる材料をとっても見て取れる。節が少ないことで有名なスウェーデンのパイン材、デンマークの特殊加工したダボ、ドイツ製のSバネなど世界中から厳選された素材を組み合わせ、ハンドメイドの馬車を作っていた頃から培われた頑丈な構造哲学に基づいた設計、ハンドメイドでの組み立ても施されている。どうしてここまで徹底したモノづくりのこだわりが出来るのかと聞けば、それはひとえに「快適な座り心地の良いソファを作り続けていきたい」という想いからだそう。良い素材が世界中から集まり、職人にとってモノづくりをしていく良い環境が揃えば、自ずと良いものが生まれていくのだろう。

快適な座り心地、徹底的にモノづくりを追求しているアイラーセンが作るソファは、時空を超えたアイラーセンからのギフトになっていくのだろう。